为深入推进大中小学思想政治教育一体化建设,铸牢中华民族共同体意识,暑假期间,云南民大附中教育集团与云南民族大学马克思主义学院、文学院纳西语专业等师生代表赴丽江参加“石榴红青春映边疆”社会实践活动。团队沿着习近平总书记考察云南的足迹,通过社会大课堂深化思政小课堂,聚焦丽江丰富的民族文化资源与红色历史底蕴。通过实地考察、文化体验、专题调研等形式,铸牢中华民族共同体意识。

实践首站走进丽江木府,师生们通过实地讲解与访谈,深刻体悟民族团结与国家发展的时代内涵。府内“报国”主题匾额、“万卷楼”珍藏的民族典籍,生动展示了历史上各民族文化的交流互鉴,印证了中华文化多元一体的深厚底蕴。云南民族大学马克思主义学院党委书记甄昕宇在现场强调,要牢记习近平总书记嘱托,将思政小课堂与社会大课堂紧密结合,在贯通大中小学的实践研学中,引导学生深化对伟大祖国、中华民族、中华文化、中国共产党、中国特色社会主义的认同(“五个认同”),树立报国志向。

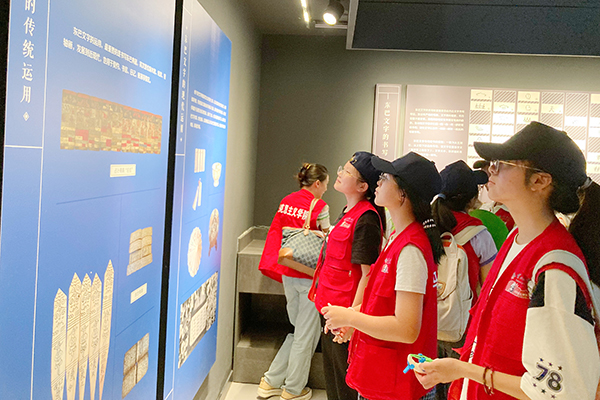

团队到访东巴文化研究院及博物馆,沉浸式体验纳西族传统文化魅力。省级非遗传承人和秀东现场绘制蕴含纳西族宇宙观与智慧的“巴格图”,并指导大家学习书写“世界上唯一活着的象形文字”——东巴文。通过专注临摹和用彩泥塑造吉祥图案,师生们切身感受古老文字的生命力与非遗技艺的精湛。研究院展厅及博物馆内丰富的典籍、神轴画、民族服饰等展品,系统呈现了纳西族的宇宙观与文化内核。特别设立的维吾尔族服饰展区,与纳西服饰交相辉映,直观展现了中华各民族文化的绚烂多彩,深化了“美美与共”的共同体意识。

在社区工作者带领下,师生们走进聚居着12个民族的新义社区,学习其促进民族团结的基层治理经验。在社区,大中小学生共同参与了非遗河灯制作和主题绘画活动。大家围坐聆听河灯文化渊源,亲手绘制、裁剪、粘贴,共同点亮象征民族团结、汉纳文化交融的河灯。这一实践过程,成为一堂生动的民族文化交融课,让不同学段的学子在协作中增进文化认同,感受社区“大家庭”的温暖与凝聚力。

在丽江师范学院“铸牢中华民族共同体意识主题教育馆”,师生们通过展览参观、互动体验和专题宣讲,师生们接受了一次系统深刻的民族团结教育。云南民族大学马克思主义学院教师张瑜敏以茶马古道为切入点,作了题为《石榴花开别样红——丽江实践》的专题讲座,为全体师生呈现了一堂贯通各学段的“行走的思政课”。实践环节中,不同学段的同学们共同书写民族团结主题书签、参与民族知识问答,在寓教于乐的互动中深化了对共同体理念的理解。

此次实践活动不仅为师生们提供了触摸历史、感知文化的机会,更通过“行走的课堂”凝聚起“中华民族一家亲,同心共筑中国梦”的青春共识。

撰稿丨周兴阳 图片丨团委 编辑丨乔仙丽 校对丨杨礼嘉 责编丨李思琪 复审丨石燕霞 终审丨任重殊